―― 交差点に残る記憶 ――

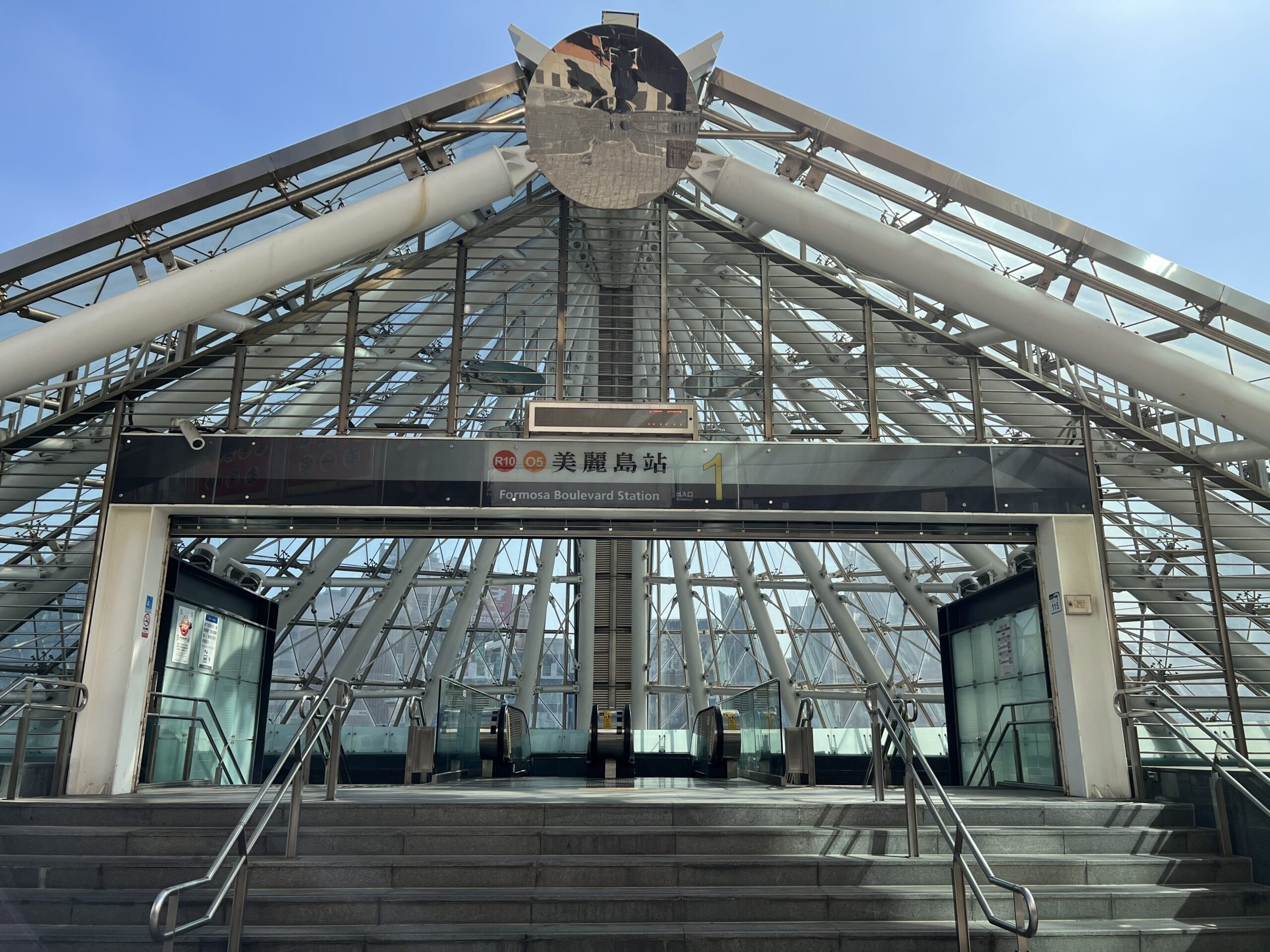

高雄の地下鉄で、最も知られている駅は美麗島駅だろう。

改札を出ると、天井いっぱいに広がる極彩色のステンドグラスが視界を覆う。

「世界で最も美しい駅」という評価も、誇張ではない。

ただ、その名前に、わずかな違和感が残る。

美麗島。

あまりにも整いすぎた響きだ。

この場所が、最初から「美しい」記憶だけを背負っていたわけではない。

ステンドグラスの輝きとは正反対の、暗い夜が、この名の由来になっている。

長すぎた戒厳の時間

1979年当時の台湾は、国民党による一党支配の下にあった。

戒厳令は30年以上続き、言論や集会の自由は厳しく制限されていた。

政治の話題は、家庭でも職場でも避けられる。

沈黙が、自己防衛として機能していた時代だ。

そうした空気の中で、民主化を掲げる雑誌『美麗島』が創刊される。

それ自体が、ひとつの挑発だった。

「美しい島」という言葉は、現実への皮肉として、静かに置かれていた。

1979年12月10日、大圓環

現在、美麗島駅の真上にある中山路と中正路の交差点。

当時は「大圓環」と呼ばれる巨大なロータリーだった。

1979年12月10日、世界人権デー。

雑誌『美麗島』の関係者を中心に、民主化を求める集会が行われた。

やがて現場は、憲兵と警察に完全に包囲される。

催涙ガスが放たれ、怒号が飛び、混乱が広がった。

多くの市民が「暴徒」として拘束された。

その夜、民主化の動きは、表面上は押し潰されたように見えた。

法廷で起きた反転

逮捕された運動の指導者たちは、軍事法廷にかけられる。

政府側の狙いは明確だった。

公開裁判によって、彼らを危険人物として印象づけること。

しかし、法廷は別の役割を果たし始める。

被告人たちは、そこで民主主義と自由を語り続けた。

彼らを弁護した若い弁護士たちの中には、

後に総統となる陳水扁の姿もあった。

裁判を通じて、世論はゆっくりと反転する。

「暴徒」ではなく、「信念を持った人々」として、彼らは認識され始めた。

弾圧は、逆説的に、民主化への視線を集めてしまった。

地下に沈められた記憶

再び、現在の美麗島駅に戻る。

かつて催涙ガスが立ち込めた場所の地下に、今は「光のドーム」がある。

作者ナルシサス・クアグリアータが用いた

水、土、光、火というモチーフは、装飾であると同時に、再生の物語でもある。

夜市を歩き、ビールを飲み、文章を書く。

こうした日常は、特別な自由の上に築かれているわけではない。

だが、無条件でもない。

美麗島駅は、ただの乗り換え地点ではない。

この島が、どこから来たのかを思い出させる、ひとつのチェックポイントだ。